宇部工場 防潮堤

持続可能な社会の形成に向けた取り組み

協和キリングループは、事業継続の前提である地球環境の保護に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に向けた活動を進めています。マテリアリティの中でも特に「気候変動への対応」については、当社が取り組むべき重要な環境活動と位置づけ、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量削減に向け、継続的に各種施策を展開しています。

気候変動の緩和と適応

方針・戦略

協和キリングループは、気候変動による影響が事業継続のリスクや機会となることを認識しており、経営上の重要な課題の一つとして位置付けています。パリ協定の脱炭素社会への変革をはじめとするグローバルな社会からの要請を踏まえ、当社グループはCO2削減に取り組んでいきます。

気候変動に対する協和キリングループの方針は、「協和キリングループとして取り組むべき重要な環境活動」として「協和キリングループ 環境基本方針」に明記しています。

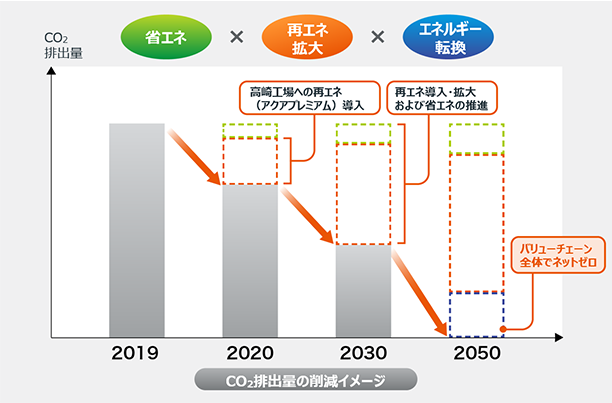

また、キリングループでは、社会と企業のレジリエンス強化へ向けた新たな長期戦略として、2020年に「キリングループ環境ビジョン2050」を策定しました。一緒につくりたい2050年の社会「気候変動を克服している社会」のもとに、キリングループ全体で2050年にバリューチェーン全体の温室効果ガス(GHG)排出量をネットゼロにする目標を掲げ、脱炭素社会構築に向けてリードしていくためにステークホルダーとともにGHG排出量の削減に取り組んでいます。より具体的な中長期目標として、キリングループ全体で2030年のGHG排出量を2019年比50%削減(Scope1+2)、同30%削減(Scope3)するとともに、RE100へ加盟し、2040年までに使用電力の再生可能エネルギー100%化の達成を掲げ、キリングループ全体で各種施策を展開しています。

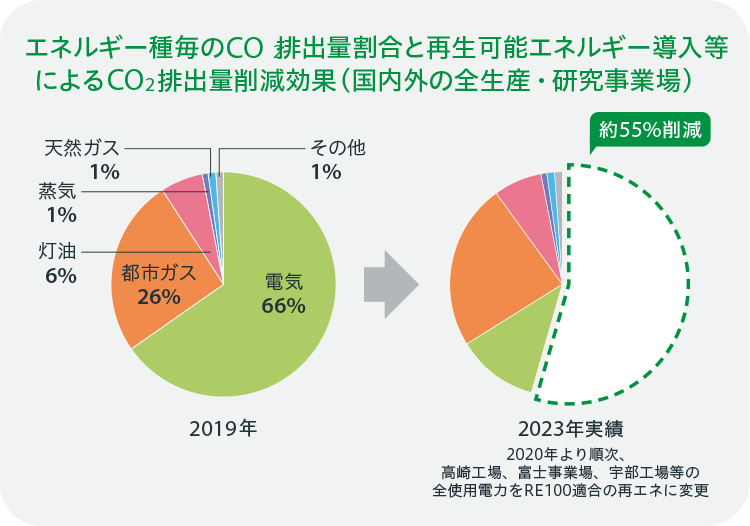

協和キリングループにおいても、「気候変動を克服している社会」の実現のために、キリングループと同様に2050年にバリューチェーン全体のGHG排出量ネットゼロにする目標を掲げ、より具体的な中長期目標として、2040年までに使用電力の再生可能エネルギー100%化の達成、並びに、2030年CO2排出量の2019年比55%削減(Scope1+2)、同30%削減(Scope3)を掲げました。

協和キリングループはキリングループとしてグループネットワークを活用し、事業特性を生かした気候変動施策を積極的に展開することにより、「気候変動を克服している社会」の実現に向けて貢献していきます。

さらには、協和キリングループは2030年に向けた新たなビジョンを掲げています。この新ビジョンの実現に向け、中期経営計画として「社会からの信頼獲得」を戦略の一つとして設定しており、その施策として、「地球環境の保全への貢献」を掲げています。気候変動に関する具体的なコミットメントとして、設備投資を含む「省エネ」と「再生可能エネルギーの拡大」を中心とした早期の「CO2排出量削減の推進」および「エネルギー転換の推進」を挙げ、取り組んでいきます。

| 気候変動 気候変動を克服している社会 |

バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量をネットゼロにします

脱炭素社会構築に向けリードしていきます

|

|---|

「キリングループ環境ビジョン2050」を実現するための取り組み

指標および目標

「気候変動を克服している社会」に向けて(~2050年)

2030年目標

| 目標 |

CO2(SCOPE1+2)排出量を55%削減 CO2(SCOPE3)排出量を30%削減 |

|---|---|

| 目標年 | 2030 |

| 基準年 | 2019 |

| 対象範囲 | グローバル |

2030年まで

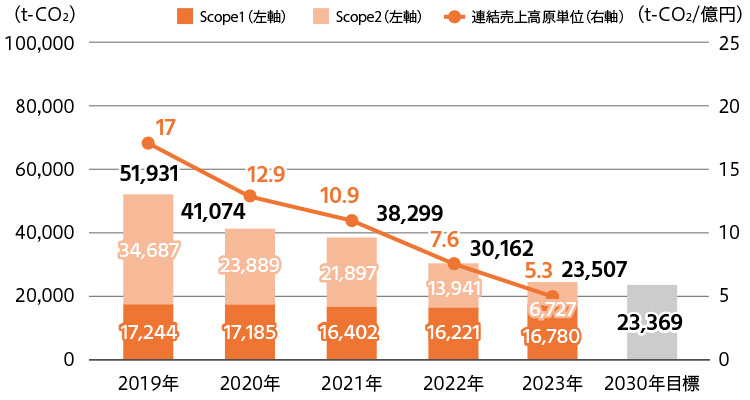

当社グループはキリンホールディングス株式会社と連携しScience Based Targets(SBT)1.5℃目標に基づく新たな指標として、2021年に協和キリングループ単独の2030年CO2排出量(Scope1+2)目標「2019年比55%削減」を策定しました。さらに本目標達成に向けたロードマップを策定し、短期目標(2025年度CO2排出量:2019年比63%削減)も設定しています。

一方、Scope3については、2024年に2030年のCO2排出量(Scope3)目標「2019年比30%削減」を設定し、ロードマップも策定しました。

短期目標

| 目標 | CO2(SCOPE1+2)排出量を63%削減 |

|---|---|

| 目標年 | 2025 |

| 基準年 | 2019 |

| 対象範囲 | グローバル |

2030年までは、設備投資を含む継続的な省エネ活動を推進しつつ、使用エネルギーの大部分が電気であるという事業特性を生かし再生可能エネルギーの導入拡大を加速し、効果的なCO2排出量の削減を実現すると共に、毎年、ロードマップを見直し各種施策の効果を検証し、目標達成を実現します。具体的には当社グループは以下の施策を実施していきます。

- 省エネタイプの空調設備の導入、新棟への最新省エネ設備の導入、スポット空調導入といった設備面での改善や設備投資と共に、冷凍機制御や空調管理等のソフト面での改善も図ります。

- 2024年には国内主要事業場へ、使用電力の再生可能エネルギーへの転換を完了しています。2030年までには、海外サイトや国内の支店営業所等も含めた当社グループ全事業場への再生可能エネルギーの導入・拡大を計画しています。

- 2023年3月には宇部工場にオンサイトPPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約)モデルによる大規模太陽光発電設備を導入し、稼働しています。

単年度目標(2024年度実績)

2024年は、2030年目標(Scope1+2)※1の達成に向けたCO2排出量の削減と、エネルギー原単位の前年比1%以上の削減を目指して活動しました。

2024年には東京リサーチパークにRE100適合の再生可能エネルギーを導入すると共に、高崎工場の新棟に太陽光発電設備を導入し、CO2排出量の削減を継続的に推進しています。

この詳細については、後述する、「具体的な取り組み 再生可能エネルギー導入の促進」をご覧ください。

さらに、事業場ごとに単年度のエネルギー原単位削減目標を設定し、生産効率向上の施策を展開しています。2024年度のエネルギー原単位は、前年比5.4%減(グローバル目標:前年比1%減)となり、目標を大幅に上回る改善が成されました。

なお、当社は省エネ法における特定事業者であり、エネルギー原単位年平均1%削減の努力義務がありますが、省エネ法の事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)において、6年連続でSクラス評価(目標達成)を維持しています。

なお、CO2排出に関する各種データは、ESGデータ集に掲載しています。

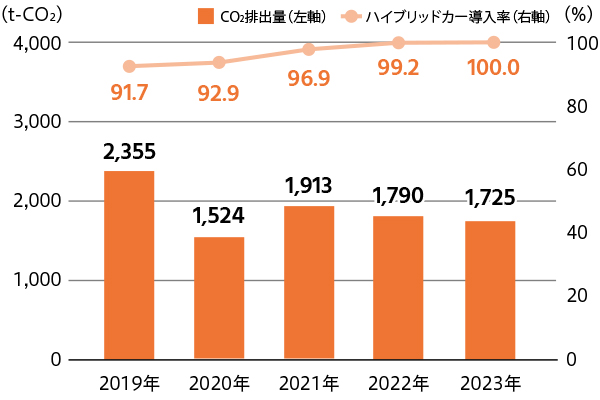

CO2排出量(scope1+2)削減の進捗状況※1

| 目標 | 55%削減 |

|---|---|

| 目標年 | 2030 |

| 基準年 | 2019 |

| 2024年実績 | 18,221 t-CO2 |

| 基準年に対する削減率 | 65%削減 |

- ※1協和キリングループの生産研究事業場を対象としています。

- ※2原単位の算出には、IFRSの連結売上高を使用しています。

2050年まで

上記、2030年までの対応を継続すると共に、化石燃料からのエネルギー転換を推進し、バリューチェーン全体でのCO2排出量ネットゼロを目指します。

具体的な取り組み

再生可能エネルギー導入の促進

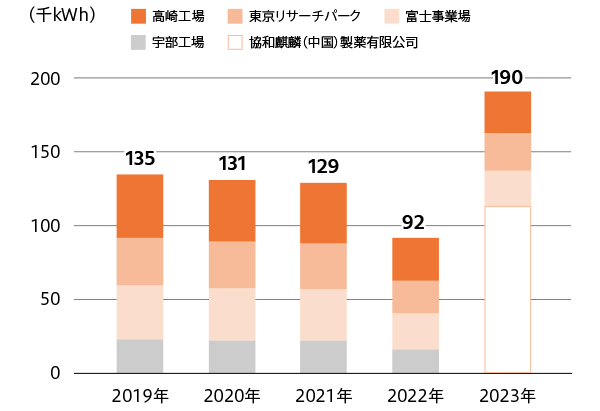

協和キリンでは、再生可能エネルギーの利用を促進するため、2011年から太陽光発電設備の導入を進めています。2024年現在は、高崎工場、東京リサーチパーク、富士事業場等で太陽光発電設備が稼働しており、2024年の発電量は461千kWhで、CO2換算で262t※1に相当します。

さらに宇部工場では、2023年3月にオンサイトPPAモデルによる大規模太陽光発電設備(1.47MW)も導入・稼働しており、CO2排出量の大幅な削減に貢献しています。

一方、2020年以降、RE100適合の再生可能エネルギーを高崎工場、東京リサーチパーク、富士事業場、宇部工場に順次導入し、国内主要全事業場の使用電力を100%再生可能エネルギーに切り替えを完了しました※2,3,4 。これらの再生可能エネルギーの導入により、2024年度は協和キリングループの年間消費電力量約77,400千kWhのうち約73,900千kWhがCO2 排出量ゼロの再生可能エネルギー由来のものに切り替わり、各種省エネ施策による削減効果と合わせ、当社グループの年間CO2 排出量の約65%(約33,700t)が削減されました※5。なお、2021年には、本社およびKyowa Kirin USA Holdings, Inc./ Kyowa Kirin, Inc.にもRE100適合の再生可能エネルギーが導入されています※6。

2030年目標達成に向け、再生可能エネルギーの早期導入・拡大を強力に推進していく予定です。

今後、2030年までに海外サイトや国内支店営業所等も含めた当社グループ全事業場の購入電力を100%再生可能エネルギーに切り替える予定です。さらに、国内外の生産・研究事業場等への太陽光発電設備の導入拡大も継続して実施していきます。

- ※1電力購入した場合の間接排出量として換算

- ※2ニュースリリース:医薬品製造業界初の「アクアプレミアム」導入

- ※3ニュースリリース:協和キリン、富士リサーチパーク・CMC 研究センターへ「アクアプレミアム」導入~協和キリングループとして、年間CO2排出量約39%削減へ~

- ※4ニュースリリース:協和キリン、工場2拠点、研究所3拠点の全ての購入電力に RE100

基準の再生可能エネルギーを導入

- ※5協和キリングループの国内および海外の生産・研究事業場の2019年度実績値を基に算出

- ※6協和キリン本社が入居するビル「大手町フィナンシャルシティ グランキューブ」では、「RE100」に適合する再生可能エネルギー由来の電力が導入されています。

営業車のハイブリッドカーへの切り替え

協和キリングループでは、2009年から順次、営業車両を従来の低排出ガス認定車からハイブリッドカーへ切り替えを進めてきました。2019年以降は、国内の新規導入営業車両(社有車)には全てハイブリッドカーを採用しており、その結果、2023年度末時点で国内の全ての営業車両へのハイブリッドカーの導入が完了(ハイブリッドカー導入率100%を達成)しました。営業活動に使用する燃料を抑えるとともに、Webによる面談や説明会・講演会の実施など新たな情報提供活動の実施により、CO2排出量の大幅な削減を維持しています。これからも、より高効率で環境負荷の少ない車両への切替えを継続すると共に、情報提供活動と環境負荷との関わりを考え、低炭素企業グループの実現に向けた取り組みを進めていきます。

バリューチェーンにおける温室効果ガス(Scope3)の削減

「2050年にバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量ネットゼロ」の目標達成に向け、Scope3の削減についても継続して取り組んでいます。2024年には、新たに2030年にScope3を、2019年比30%削減する目標を設定し、目標達成に向けたロードマップも作成しました。GHGプロトコルに整合した環境省のガイドラインに従い、Scope3を15のカテゴリに分け算定しています。先ずは、Scope3の中でも特に排出量の多い委託製造からの排出(カテゴリ1)の削減に焦点を当て、サプライヤーの協力も得ながら取り進めていきます。サプライヤーの気候変動に対する活動・対応状況のヒヤリングも開始しました。

公共規制への対応と支持

当社は国内・海外の各拠点において気候変動やエネルギー使用量削減などに関する法律や規制(国内の場合は「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」や「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」など)や政策等を支持し、これらへの対応を適切に行っています。

また、当社は省エネ法における特定事業者であり、エネルギー原単位年平均1%削減の努力義務があります。毎年、事業場毎にエネルギー原単位削減目標を設定し、各種省エネ施策を展開することによりエネルギー原単位の削減を達成しています。省エネ法の事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)においては、6年連続でSクラス評価(目標達成)を維持しています。

業界団体・イニシアチブとのかかわり

業界団体

当社は日本製薬団体連合会とその傘下にある日本製薬工業協会に加盟しています。日本製薬団体連合会と日本製薬工業協会は、日本経済団体連合会が取り組む「カーボンニュートラル行動計画(旧 低炭素社会実行計画)」に参画しています。当社は、「カーボンニュートラル行動計画」の趣旨に賛同し、2030年を目標年とする「カーボンニュートラル行動計画(フェーズⅡ)」※1に参加しています。

また、日本製薬工業協会に設置された環境問題検討会にも委員として参加し、これらの活動を通じて、CO2排出削減目標の策定など、気候変動問題に関する業界団体としての政策提言に当社の意見を反映させるなど、間接的に行政へと働きかけを行っています。

一方、製薬・ヘルスケア企業のサプライチェーン全体における安全、環境、社会的成果の卓越性の実現には、社会の要請に応じた強固なサプライチェーンの構築が必要であり、サステナブル調達の観点からもこれら取組みの推進と、業界全体で課題に対応するため、 当社は2024年7月にPSCI(Pharmaceutical Supply Chain Initiative)※2に加盟しました。

当社は、気候変動戦略において業界団体の立場と一貫性を持たせるため、気候変動に関する経済産業省、環境省、厚生労働省などの政府系主催のセミナーや、業界団体主催のセミナー等に参加し情報収集すると共に、各種関連団体等に委員として参画し気候変動に関して討議し、それらの内容を社内に共有しています。さらに、その内容について、当社の立場・考えに沿っているかを確認しており、また齟齬がある場合は、当社環境管理担当部門で協議したのち、各種委員会・グローバル経営戦略会議等を通じて調整を図ります。このプロセスを通じて、当社の気候変動戦略と業界団体との活動を一致させています。

- ※1カーボンニュートラル行動計画が策定した目標は以下の通りです。

フェーズⅡ:2030年度の二酸化炭素排出量を、2013年度排出量を基準に46%削減する。 - ※2協和キリン、PSCI(Pharmaceutical Supply Chain Initiative)に加盟

イニシアチブ

2020年、キリンホールディングス株式会社はRE100※に加盟し、2040年までに使用電力の再生可能エネルギー100%化することにコミットしています。当社グループの気候変動に関する施策は、キリンホールディングスと整合しており、当社グループでも、同目標の達成へ向け、再生可能エネルギー導入に取り組んでいきます。また、キリンホールディングス株式会社はSBTイニシアチブによる「SBTネットゼロ」の認定を、2022年7月に世界の食品企業として初めて取得しました。「キリングループ環境ビジョン2050」で掲げる「2050年までにバリューチェーン全体のGHG排出量をネットゼロにする」長期目標が、パリ協定が求めるGHG排出削減の水準と整合した科学的根拠に基づいた目標であるとして認定されました。また、「SBT1.5℃目標」の認定も取得しています。当社グループの2030年度目標もまたこれらの内容と整合し、設定されています。

- ※電力の再生可能エネルギー100%化を目指す企業で構成される国際的な環境イニシアチブ。

Assembly Bill No. 1305(カリフォルニア州法 議会法案1305号)に関する情報開示

水資源管理

方針・戦略

水は医薬品の製造によるモノづくりには欠くことのできない重要な資源です。その一方で、気候変動などの問題と絡み合って地球規模での水循環異常が干ばつや洪水といった地域災害を引き起こします。

協和キリングループでは、キリングループ環境ビジョン2050の一緒につくりたい2050年の社会として描いた「持続可能な水資源を利用している社会」のもと、「協和キリングループ 環境方針」に基づき、節水や水源の保全に取り組んでいます。

|

水資源 持続可能な水資源を利用している社会 |

原料として使用する水を持続可能な状態にします

事業拠点の流域特性に応じた水の課題を解決します

|

|---|

「キリングループ環境ビジョン2050」を実現するための取り組み

リスク管理

水リスクへの対応

協和キリングループでは、各生産事業場における水使用実態、水リスク評価ツール(WRI AqueductおよびWWF Water Risk Filter)ならびにインターネット調査及びアンケート調査に基づく、水リスク評価(水不足・水ストレス、洪水、水源の水質汚濁のリスク評価)を実施し、生産事業場ごとの水リスクを5段階で評価※しています。

その結果、宇部工場(山口県)で、他の生産事業場と比較してリスクが高いことが判明(5段階評価で4)しました。宇部工場では取水している厚東川において渇水が頻発していること、工場が立地する宇部市が作成したハザードマップで高潮により最大5mの浸水が予想されています。一方、当社の基幹工場である高崎工場については、国土交通省が発表している最新の地点別浸水シミュレーションにより、浸水の被害が想定されています。

これらの結果を受け、事業場の大規模自然災害BCPの見直し・策定などのソフト対策に加え、浸水防止措置(生産に関する重要資産の地理的分散保管、建物の防水化、重要設備の高層・高所配置化、防潮堤設置)など設備自体の災害への対策を実施するなどハード面での対応を展開することにより、これらのリスクの回避・最小化を図っています。

なお、水リスク評価で水不足・水ストレスが高いと判定された宇部工場における2024年度の取水量は85千m3であり、これは協和キリングループの総取水量1,465千m3の約5.8%に相当しています。ただし、宇部工場では、事業に必要な良質な淡水を持続可能な状態で取水しており、水不足・水ストレスによる事業活動への影響は受けてはいません。

なお、宇部工場では毎年実施している「水源の森活動」を通して、取水地域の地下水涵養促進に取り組んでいます。

- ※水リスク評価結果

この表はスクロールしてご覧いただけます

| 事業所名 | 水不足・ 水ストレス |

洪水 | 水源の 水質汚濁 |

総合リスク |

|---|---|---|---|---|

| 高崎工場 | Low | Low | Very Low | Low |

| 富士事業場 | Medium | Very Low | Very Low | Low |

| 宇部工場 | High | High | Very Low | High |

評価指標:Very High, High, Medium, Low, Very Low

指標および目標

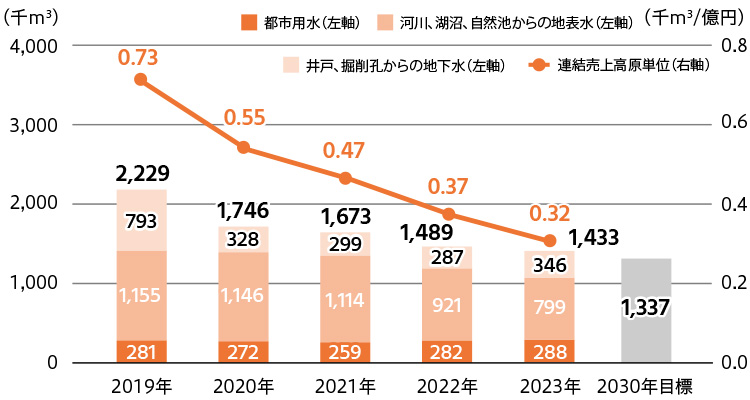

事業特性に合わせた施策を展開し、具体的な節水活動を推進するため、2021年に協和キリングループの2030年取水量削減目標として「2019年比40%削減」を策定しました。

なお、毎年、事業場毎に取水量原単位目標を設定し管理することにより、水使用の効率化も図っています。2024年は、協和キリングループとして取水量原単位を前年比0.4%削減しています。

| 目標 | 取水量を40%削減 |

|---|---|

| 目標年 | 2030 |

| 基準年 | 2019 |

| 対象範囲 | グローバル |

具体的な取り組み

水の効率的な利用

協和キリングループでは、製造工程における水使用の効率化に取り組んでいます。水の循環的利用や、再利用等により、取水量削減に向けて取組みを進めています。具体的には冷却塔冷却水の水質改善および排水ブロー設定値の変更・最適化、スクラバー補給水設定の適化などを実施しています。

取水量削減目標と進捗状況※1

| 目標 | 40%削減 |

|---|---|

| 目標年 | 2030 |

| 基準年 | 2019 |

| 2024年実績 | 1,465千m3 |

| 基準年に対する削減率 | 34%削減 |

- ※1協和キリングループの生産・研究事業場を対象としています。

- ※2原単位の算出には、IFRSの連結売上高を使用しています。

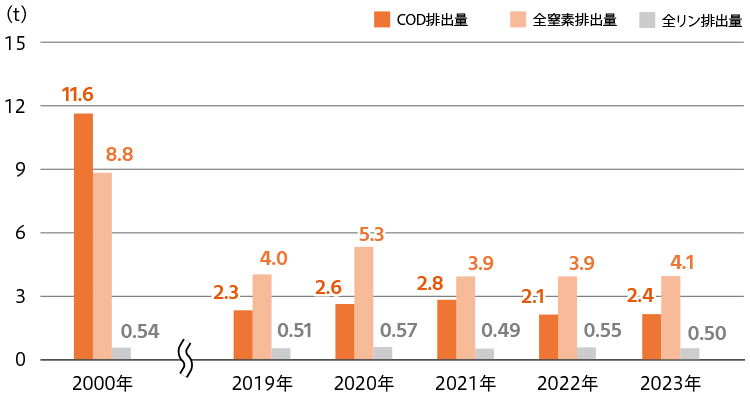

適切な排水管理

2024年には803千m3の排水が発生しました。うち、700千m3の水が河川に排水されています。河川へ排水する際には、管轄行政の排水基準よりも厳しい自主管理基準を設定し、有害な物質や高負荷の排水が排出されることが無いよう、常時監視しています。具体的には、協和キリングループでは、製造プロセスの改良や排水処理施設への設備投資を積極的に行い、排水の水質汚濁指標である、COD(化学的酸素要求量)、窒素、リンを削減する努力を続けています。排水種毎の排水処理の最適化や処理状況のモニタリング、金属含有排水を抜き取り産廃処理することで排水中の高負荷物質・有害物質等の排出を防止し、水質汚濁防止に努めています。

なお、2024年において、取水や排水など水関連の規制違反により、罰金、法的命令、その他のペナルティを課された事例はありません。

- ※1協和キリングループの国内生産・研究事業場を対象としています。

廃棄物の適正処理と資源循環型社会形成への取り組み

ガバナンス

協和キリングループでは、協和キリングループ環境基本方針のもと、資源循環型社会の形成に向け、廃棄物ガバナンス体制を強化すると共に、廃棄物そのものの発生量の抑制や再資源化に係る様々な取り組みを進めています。

廃棄物処理委託契約時の監査に加え、定期的な委託先の監査を行い優良処理事業者であるかどうかをチェックし、不法投棄の防止、資源循環の促進に結び付けています。継続的な廃棄物管理担当者の教育の実施等、グループ全体で廃棄物ガバナンスに対する意識向上に努めています。また、資源循環の促進を確実にするため、再資源化に関する目標も設定しています。

指標および目標

資源循環型社会の推進

資源循環型社会の実現のため、協和キリングループでは、廃プラスチックの再資源化率目標:65%(2030年)※1、2を設定し、各種施策を検討・展開しています。

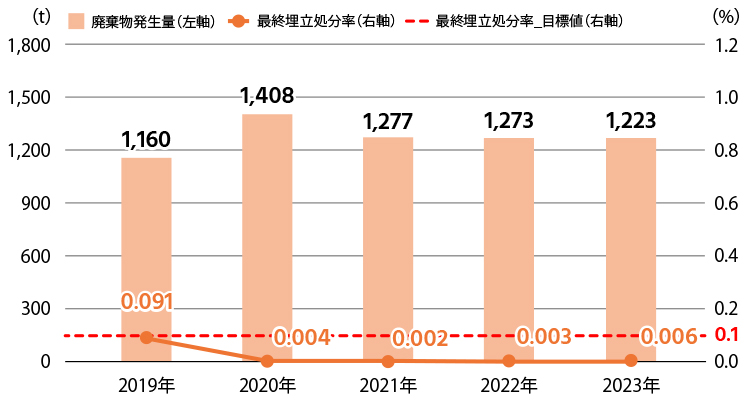

ゼロエミッション活動

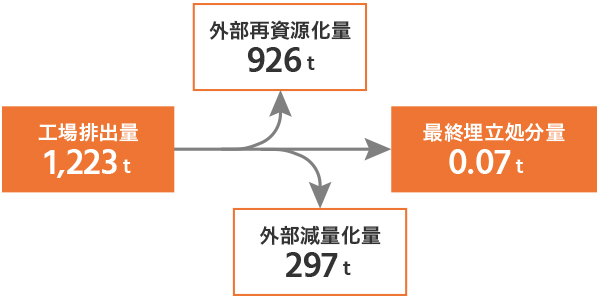

2024年の協和キリングループ国内全体※1の廃棄物発生量は981tでした。また、最終埋立処分量0.03t、廃棄物発生量に対し0.003%となり、ゼロエミッション※3を継続達成しました。

- ※1国内協和キリングループの生産・研究事業場を対象としています。

- ※2再資源化率は、「有価売却と再資源化量を合わせ、廃棄物等発生量で除したもの」であり、単に廃プラスチックを焼却し熱回収するもの(サーマルリカバリー)は再資源化量に含みません。

- ※3ゼロエミッションは、協和キリングループでは、最終埋立処分量を廃棄物発生量の0.1%以下にすることを意味します。

PCBの適正処理

PCBの適正処理については、過去に使用したコンデンサー、トランス、遮断器、照明安定器等の高濃度PCB廃棄物については、法令に従い期限内に処理が完了しています。

また、低濃度PCB廃棄物については、特別管理産業廃棄物保管基準に従って地下浸透防止を施した倉庫に施錠し保管すると共に、法令に従い期限内に処理を完了する予定です。

| コンデンサー・トランス・遮断器 | 0台 |

|---|---|

| 照明安定器 | 0台 |

| 低濃度廃棄物 | 84㎏ |

(2024年12月末保管量)

化学物質排出量削減への取り組み

指標および目標

化学物質排出量削減については、協和キリングループでは揮発性有機化合物(VOC)の排出量削減を中心に活動を行ってきました。

その結果、2024年時点で協和キリングループ国内全体のVOCの排出量は、0.02tと非常に低いレベルを維持しております。今後もVOCを使用しないプロセスへの改良、VOCを用いる新規設備ではより高効率なVOC除去設備を設置することなどを行っていきます。

2024年の協和キリングループ国内全体のPRTR法第1種指定化学物質の総排出量は、0.001t(前年度:0.02t)と低いレベルを維持しています。PRTR法第1種指定化学物質以外の化学物質についても、関連法規制を遵守し、適切な管理を行っています。引き続き、化学物質排出抑制に取り組みます。

この表はスクロールしてご覧いただけます

| 指標 | 単位 | 対象範囲 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| VOC排出量 | t | 国内 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |

| VOC排出量原単位 | t/ 千億円(売上収益) |

グローバル | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.004 |

| オゾン層破壊物質(ODS)放出量 | t | 国内 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |

| PRTR対象物質排出量 | t | 国内 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.001 |

なお、PRTR法第1指定化学物質排出量に関する詳細は、ESGデータ集に掲載しています。

大気汚染防止への取り組み

指標および目標

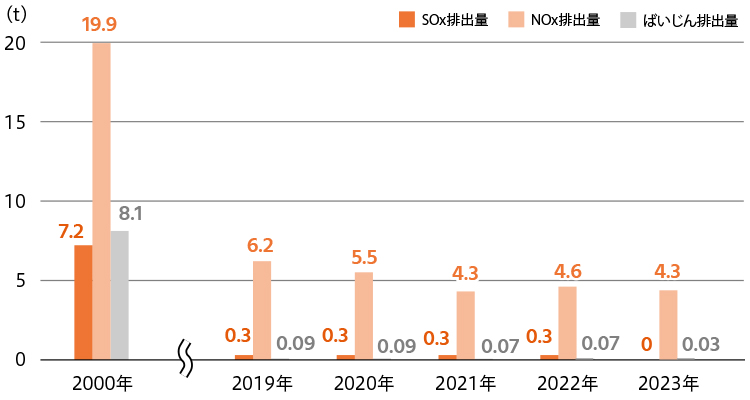

協和キリングループでは、ボイラーなどに使用する燃料の転換や設備投資を積極的に進め、排気の大気汚染指標である、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、ばいじんの排出量を低いレベルで維持しています。

- ※1協和キリングループの国内生産・研究事業場を対象としています。

生物多様性保全への取り組み

具体的な取り組み

水のめぐみを守る活動

いのちの連関を支える水資源を守ることは、生態系を維持し、生物多様性を守ることにつながります。

協和キリングループでは、生態系を維持し、生物多様性を守る活動として2007年度からキリングループの水のめぐみを守る活動に取り組んでいます。医薬品製造の主力工場である高崎工場ならびに宇部工場で、毎年、水源の森づくり活動として、下草刈りや間伐作業を実施しています。なお、高崎工場では、群馬県、財団法人 倉渕ふるさと公社との間で協定を結び、三者協働のもと高崎市倉渕町の保安林において「協和キリン高崎水源の森づくり」活動を継続しています。2024年には17年間にわたる本活動の実施、並びに、工場内に多様な樹種を工場や周辺の道路と調和するように植栽することで風致に優れた緑化工場の形成が、森林の保全や従業員の環境意識の高揚に寄与していると評価頂き、環境大臣表彰(地域環境保全功労者)を受賞しました。

- ニュースリリース:協和キリン、高崎工場が令和6年度環境大臣賞(地域環境保全功労者)を受賞

生物多様性を守る活動

山口県宇部市の「里山ビオトープ二俣瀬保全活動」や静岡県の「リバーフレンドシップ制度」を利用した近隣河川の清掃活動や「富士山ごみ減量大作戦」など、地方行政機関と協働した活動への参加なども継続しています。また、事業場ごとに、「あまごの稚魚放流」や「秋吉台の草原を守り・育む活動」、「境川クリーンアップ作戦」、「近隣企業と共催の公園清掃活動」など、地域の方々とともに生態系を守る活動に取り組んでいます。今後もこれらの活動を通じて、地域コミュニティの育成と自然環境美化・生物多様性保全の意識向上につなげていきます。

原材料・試料の採集地の住民へのアクセスと利益分配については、「キリングループ遺伝資源アクセス管理ガイドライン」を遵守して対応しています。

また、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」を順守するため、社内に委員会を設け、適切な管理を行っています。

森林を守る活動

協和キリングループでは、キリングループ持続可能な生物資源利用行動計画における宣言「紙製容器包装は、2030年までに持続可能性に配慮されたことが確認された紙を100%使用します。その他の紙は、持続可能性に配慮したことが確認された紙、または古紙を使用します。」のもと、FSC®認証製品※の導入を進めています。

協和キリンでは、資材調達において、社用封筒、会社案内パンフレット、製品包装段ボール箱などにFSC®認証製品を導入することにより、世界の森林を健全にすることに貢献しています。2021年に改訂された「キリングループ持続可能な生物資源利用行動計画」に従い、国内製品包装段ボール箱のFSC®認証製品導入の拡大、製品内箱などへのFSC®認証製品の採用も継続して検討しており、海外の事業場・製品等へのFSC®認証製品の導入についても検討しています。

- ※FSC®(Forest Stewardship Council® 森林管理協議会)認証とは、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益に適い、経済も継続可能な、責任ある管理をされた森林や、林産物の責任ある調達に対する国際的な認証制度です。

協和キリンはFSC®プロモーションライセンスを取得しています(FSC® N003037)。

その他、環境負荷低減に関するトピックス

宇部工場では、2023年4月に竣工した新事務所棟が、ZEB(net Zero Energy Building)認証※1を、協和キリングループおよびキリングループで初めて取得しました。また、高崎工場に2022年12月に竣工した新たな品質保証関連複合施設「Q-TOWER」の建設では、PCaPC(Precast-Prestressed Concrete)工法※2を採用することにより、工期短縮等による生産性向上、安全性と高い品質の確保に加え、建設現場周辺の騒音低減、副資材の削減による廃棄物の低減、省資材化などの環境負荷低減を達成しました。 EMEAリージョンで2023年に開催された社内会議イベントでは、移動手段、会場設備・資材、廃棄物等のCO2削減の施策を展開し、その上で、イベント全体から排出された温室効果ガスをオフセットし、CO2排出ゼロの会議を達成しました。

- ※1快適な室内環境を実現しつつ、省エネ対策により一次エネルギー消費量を削減した上で再生可能エネルギー等を導入し、エネルギー収支を正味ゼロにすることを目標とした建築物に与えられる認証

- ※2建材工場等であらかじめコンクリート部材を製作し現場で組み立てる工法