ペイシェント患者さんとの対話の場「Healthcare Café(ヘルスケアカフェ)」開催レポート~造血幹細胞移植について考える(前編)

目次

製薬業界では今、「ペイシェントエンゲージメント活動」が重視されています。ペイシェントエンゲージメント活動とは、患者団体との対話や議論を通じて、疾患とともに生きる/介護する人々の生活経験や影響を深く理解し、意義のある共創を行うことです。患者さんやご家族の経験や視点、ニーズを積極的に理解し、企業の意思決定や活動に深く組み込んでいこうとするマインドセットが、大切にされるようになっているのです。

協和キリン株式会社と、武田薬品工業株式会社、第一三共株式会社がともに実施する「Healthcare Café(ヘルスケアカフェ)」も、ペイシェントエンゲージメントに基づく動きのひとつ。患者さんやご家族との対話を通じて真のニーズを知るための取り組みで、2022年から始まりました。

2024年7月から9月にかけて行われた第7回のテーマは、「造血幹細胞移植」です。国内では現在、年間3500例を超える造血幹細胞移植が実施されていますが、患者さんは、治療においてどのような経験をし、治療後はどのような生活をしているのでしょうか。そこには製薬会社が知らないニーズがあると考えられます。2024年9月に行われたイベントの様子をダイジェストでお伝えします。

「造血幹細胞移植について知ろう・話そう・考えよう」

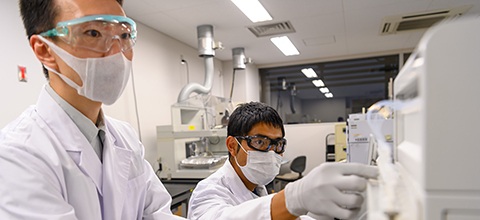

今回のHealthcare Caféは、血液領域を長く研究してきた協和キリンが企画・運営を担当しました。2024年7月・8月は「知る・話す」をキーワードに、少人数の座談会を数回にわたって実施。造血幹細胞移植を経験した患者さんや家族ドナーと、3社の従業員が対話する機会を設けました。

座談会を踏まえ、9月は「考える」がテーマです。3社合同のイベントを行い、会場・オンライン合わせて約1,000人が参加しました。

イベントの冒頭、協和キリンで研究本部長を務める鳥居義史は、次のように話しました。

「患者さんやご家族の話には、製薬会社が知らないニーズやインサイト(発見)があると思います。複数社が連携してこのような場を持つことで、医薬品にとどまらない価値の創出につなげ、治療の発展への一助としたいです」

今回のイベントが目指すのは、患者さんの真のニーズを知り、患者さんやその家族、社会にとって価値の高い薬の創出につなげること。第1部では、患者さんや医師、造血細胞移植コーディネーターにご講演いただき、第2部では製薬3社の研究員と家族ドナーが加わってパネルディスカッションを行いました。

第1部:講演 医師、患者会、患者さん、造血細胞移植コーディネーターに聞く

そもそも造血幹細胞移植とは、白血病など悪性の血液疾患に用いられる治療法です。これらの疾患では、血中の悪性細胞を抗がん剤などで除去することで、治癒を目指します。しかしその過程では、骨髄にある正常な血液細胞も同時に失われてしまうため、移植が必要となるのです。

造血幹細胞移植の全体像(医師より)

最初に、医師から造血幹細胞移植の全体像をご説明いただきました。造血幹細胞移植は、1990年代前半までは血縁者からの骨髄移植が中心でしたが、1991年の骨髄バンク設立以降は、非血縁者間の骨髄移植が増加。2000年頃からは、末梢血幹細胞移植や臍帯血移植が増加傾向にあります。医療の進歩により、移植の種類の選択肢も増えています。

また、病気によっては、自らの造血幹細胞を治療前に採取し、治療後に移植する「自家移植」が行われることもあります。一方、他人の造血細胞をもらう「同種移植」では、免疫反応によるさまざまな合併症との戦いがカギとなります。

「家族」という当事者として、求める支援を形に(患者会より)

橋本明子さん(NPO法人血液情報広場・つばさ理事長)は、1986年にご子息が白血病に罹患。骨髄バンクの設立をめざし、動き出しました。当時は、行政からの反発もありましたが、関係医療と協働し社会と地道な対話を続け、1991年に設立が実現しました。

橋本さんは活動の中で、自分も患者さんの「母」という当事者であること、さらに、娘さんも患者さんの「きょうだい」という当事者として悩みや苦しみを抱えていることに気づく機会があったと言います。そこで製薬会社とともに、移植をむかえる患者さん・ご家族向けの冊子を作りました。このほかにも電話相談による患者さんのサポートや講演活動を積極的に行い、多様な立場の方々との語り合いを通じて真のニーズを把握。患者さんと家族が求める支援を一つひとつ形にしていきました。

「三極構造」の調整役として活動(造血細胞移植コーディネーターより)

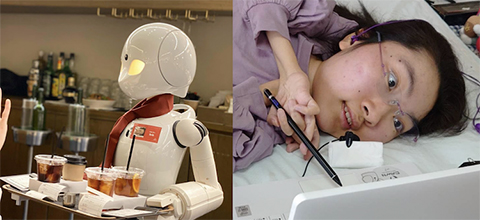

造血細胞移植コーディネーターからは、役割や心がけをお伝えいただきました。多くの医療とは異なり、移植は、患者さんと医師だけでなくドナーがかかわる「三極構造」という特殊性があります。その間に立ち、患者さん、そのご家族のサポーター的存在として調整役を務めるのが造血細胞移植コーディネーターです。2012年から日本造血・免疫細胞療法協会による認定制度が設けられ、2024年時点で183名が認定造血細胞移植コーディネーター(HCTC)として活動しています。

移植とその後の人生について、体験談を共有(患者さんより)

第1部では移植を経験した患者さん2名が、移植に臨んだときの気持ち、その後の人生で現れた副作用や後遺症をお話しくださいました。抗がん剤の影響で二次性徴※1がなかったり、メンタルヘルスへの影響が生じたりしたこと。その原因が自分ではわからず、「生きていくのがつらい。病気は治ったはずなのに」と悩んだこと。治療でキャリアを積めないうちに二次がん※2およびGVHD※3を発症し、仕事が制限されたこと。ご本人にしかわからない気持ちの変化も含めて、リアルな経験をお話しいただきました。

- ※1二次性徴:思春期ごろに性ホルモンが分泌されて女性・男性それぞれの性差が表れること。

- ※2二次がん:最初のがんを治療するために行った抗がん剤などの影響で発症する、別の種類のがんのこと

- ※3GVHD:移植片対宿主病。生着したドナーの細胞が患者さんの身体を攻撃する疾患のこと

第2部:パネルディスカッション 患者さん・その家族や社会にとって価値が大きい薬を共に創薬する第一歩を踏み出すために

「患者さん」と一口に言っても、病気の種類も違えば、症状、発症した年齢やライフスタイルも違います。一人ひとりの経験のなかに、病気だけを見ているのではわからない、さまざまな苦労や困りごとがあります。第二部では、司会を交えたやり取りを通じて、具体的な経験を教えていただきました。

患者さんや家族ドナーさんからは、デリケートな心の機微をお話しいただき、参加した3社の従業員にも大きな印象を残しました。

「症状がなかったので抗がん剤を使うことに抵抗感があった」

「治療で妊孕性(にんようせい, 妊娠するための能力)が低下することが不安だったが、命を伸ばすためには必要だった」

「吐き気がある中で、たくさんの薬を服用するのは苦しい」

「妹の白血病がわかって、家族4人で大泣きした。私の型が合うならドナーになろうと、血液検査の結果が出る前から決意していた。今日で、移植から23年。今も、妹は生きている」

そして、製薬3社の研究員からは、7月・8月に行った座談会での意見交換も踏まえ、次のような声がありました。

「疾患を見るのではなく、一人ひとりが違うことを意識し、患者さんが持つアンメットニーズ(未だ満たされていないニーズ)に応えていく大切さを感じた」

「『小児がんが治ってよかったね』ではなく、その後長年にわたってさまざまな後遺症を経験していることを知った」

「薬による貢献が私たちの仕事。薬によってどのような不便を減らしていけるのかを念頭に、創薬研究にまい進したい」

その後、質疑応答の時間に移り、会場およびオンライン参加者からは、

「患者として適切な情報をどのように得たかを聞きたい」

「移植後も支援が必要だとは気づいていなかった。企業や行政に期待したいことは」

など多様な質問が飛び交い、パネリストの皆さまにじっくりとお答えいただきました。

真摯にオープンに語った患者さんとご家族に感謝。これからの創薬に活かすと決意

イベントは終盤へ。医師、造血細胞移植コーディネーターは、患者さんの生活が良い状態となることを目指す重要性や、移植前後の薬の開発への期待を口にしました。

血液情報広場・つばさの橋本さんは、これまでの医療の発展を踏まえて、今後への期待を口にしました。

「今日のイベントでは、さまざまな課題が話された。課題をみんなで解決してきたのがこの領域。長期の闘病ができるようになり、生活の中での多様な困難が生まれている。製薬会社や行政とともに解決していければ、それがまた日本の医療文化向上に貢献していくと思う」

座談会に参加した患者さんやご家族からは、以下のような声をいただきました。

「何十年もかけて一つの薬を作ってくれていることを知った」

「研究員の方々の粘り強さで、薬が作られ、私たちが支えられているんだと思った」

今回のHealthcare Caféは、患者さんとその家族、社会にとって価値が大きい薬を共に創薬するための第一歩として、参加者それぞれにとって貴重な機会となりました。

閉会にあたり、司会の西居桂吾は、「自らの体験を話すのは、時に孤独で勇気がいること。我々はこのような貴重な経験や提言に真摯に向き合うことで、改めて患者さんやそのご家族のための創薬研究をしていかなければならないと強く感じた」と発言。今日の場を価値創出につなげていくことを、全員に呼びかけました。今後、各社の研究開発の現場で、この経験を活かしていきます。

後編では、今回のHealthcare Caféにおいて企画・運営をリードした、西居桂吾と境田裕美のインタビューをお届けします。自ら手を挙げて企画・運営を担当した思い、一連の取り組みを終えて今思うことに迫ります。

患者さんとの対話の場「Healthcare Café(ヘルスケアカフェ)」開催レポート~造血幹細胞移植について考える(後編)