ペイシェント患者さんとの対話の場「Healthcare Café(ヘルスケアカフェ)」開催レポート~造血幹細胞移植について考える(後編)

目次

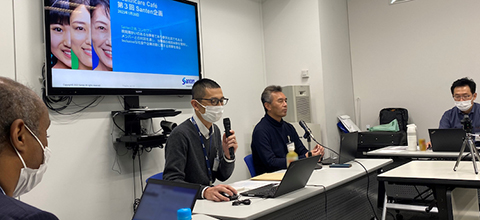

「Healthcare Cafe(ヘルスケアカフェ)」は、患者さんやご家族との対話を通じて、病気と向き合う方々の真のニーズを知り、医薬品開発に活かすことを目指す取り組みです。協和キリン株式会社、武田薬品工業株式会社、第一三共株式会社の協働で、2022年から実施しています。

2024年7月から9月にかけて行われた第7回は、「造血幹細胞移植」がテーマです。イベントの様子をご紹介した前編に続き、後編では、企画・運営をリードした西居桂吾と境田裕美に、一連の取り組みを終えて今、思うことを聞きました。

患者さんとの対話の場「Healthcare Café(ヘルスケアカフェ)」開催レポート~造血幹細胞移植について考える(前編)

出演者プロフィール (2025年1月時点)

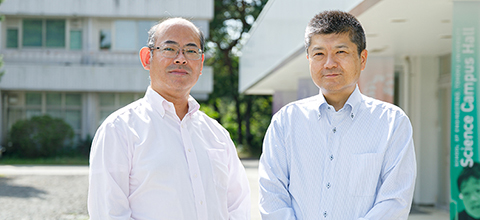

協和キリン株式会社研究本部 イノベーションセンター 主任研究員

西居桂吾(にしい けいご)

兵庫県出身。内資系製薬会社を経て、2020年に協和キリンに入社。東京リサーチパークにて、主に薬理研究やプロジェクトリード業務に従事。近年、重点領域における研究戦略策定などに尽力。

協和キリン株式会社研究本部 研究企画部 富士リサーチパーク 研究推進G 兼 バイオ創薬センター トランスレーショナルリサ―チ研究所 薬物動態2G

境田裕美(さかいだ ゆみ)

岩手県出身。2010年に協和キリンに入社後、富士リサーチパークで初期探索から臨床開発まで全てのステージにある医薬品候補の薬物動態研究に従事。

患者さんの視点を意識した研究を目指し、企画担当を志願

–お二人は、企画担当者の募集に対して、自ら手を挙げて携わったそうですね。

西居桂吾(以下西居) はい。我々のような研究者は、目の前の実験や課題に焦点を絞るので、自分の研究が何の役に立つのかを確かめながら仕事をするのは難しい環境です。私自身、その自覚がありましたので、患者さんの視点を取り入れる貴重な機会だと思い、手を挙げました。

境田裕美(以下境田) 第4回のHealthcare Caféのときに、患者さんのお宅を訪問し患者さんのリアルを知りました。これは、私にとって見える景色がガラリと変わってしまうような経験でした。とはいえ、たった一度の訪問では、患者さんの声を研究に活かすことは難しい面があります。そのため患者さんに継続的に寄り添うことが大事だと考えていたところ、今回の機会があり、参加を希望しました。

製薬会社が把握しえなかった困難 移植に伴う「目に見えない副作用」の存在

–造血幹細胞移植をテーマにした理由を教えてください。

西居 血液領域は、協和キリンの重点領域の一つです。さまざまな血液細胞に対する医薬品を研究していますが、今回は血液の源である造血幹細胞にフォーカスすることにしました。

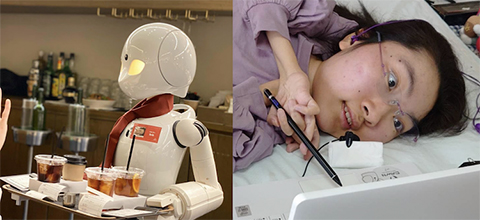

造血幹細胞移植は、歴史ある成熟した治療法で、さまざまな血液疾患の唯一の「根治療法」とされています。しかし、私個人として常々考えてきたのが、移植すればすべての問題が解決するのだろうか、我々は移植における患者さんやドナーさんの経験を十分に理解できていないのではないか、という点です。そのため今回、患者さんやドナーさんの話を聞く場を設けることにしたのです。

Healthcare Caféは、患者さんやご家族との対話を通じて新たな薬の創出、あるいは医薬品にとどまらず、患者さんやご家族に貢献できる価値の創出につなげることを最終的なゴールとしています。今回は、そのきっかけづくりとしてのイベントでした。

–Healthcare Caféを通じて、新たにわかったことはありましたか?

西居 造血幹細胞移植に副作用があることは以前からわかっていて、副作用に対する治療薬も存在します。ですが、今回のHealthcare Caféでは「目に見えない副作用」があることを新たに認識しました。例えば移植に伴う体の変化に対し、精神的なサポートが必要ですが、社会的な制度は不十分です。

境田 メディアなどでは「移植して完治し、すっかり元気になりました」といったイメージが先行しているのではないでしょうか。ですが、当事者の話を聞くと、必ずしもそうではありません。実際には、GVHD(造血幹細胞移植後に起こる合併症の一つ)に悩まされるなど「移植後に新たな人生が始まった」というほどのご経験をされています。お話を聞いて、患者さんの困難をあらためて認識しました。

運営面では、Healthcare Caféのイベントの前に、少人数の座談会を設けたのがよかったと思います。座談会では、患者さん1人に対して3~4名の従業員のグループでお話を伺ったのですが、どのグループも盛り上がって話題が尽きず、時間が足りないほどでした。座談会で信頼関係を築けたことで、イベント当日に話しやすい雰囲気を作れたと思います。

–初めからそのようなねらいで構成したのですか?

境田 はい。第4回Healthcare Caféの経験を踏まえました。今回と同じく協和キリンが企画、運営を担当した回で、当時の担当者に聞くと、患者さんに事前アンケートにご協力いただき、ご回答をもとに少人数の座談会で深掘りすると、新たなインサイト(発見)を得やすかったとのことでした。そこで、今回の企画に活かしました。

患者さんの気持ちを考えると、製薬会社を訪問して自分のことを話すのは緊張すると思います。少ない人数でお互いの自己紹介から始め、1対1で話せる状態を作って初めて、患者さんのリアルな声がわかるのだと思いました。イベント当日も、「座談会で話した研究員と目が合うと、安心して話せる」と言っていただけたので、この方式にして良かったと感じています。

患者さんの声を聞ける仕組みづくりへ 今回の経験を社内に広げていく

–今回、企画・運営に携わって、お二人が得たことを教えてください。

西居 私が得たことは、本当にたくさんありました。一番大きいのは、この企画を通じて患者さんの存在を再認識できたことです。研究員の仕事は、治療薬を待つ患者さんがいつも近くにいる環境ではありませんが、「研究の先には患者さんがいる」という感覚が強くなりました。

参加した従業員の皆さんにとっても、薬や社会的サポートを生み出すモチベーションの芽生えがあったとしたら、ありがたいことです。周囲の仲間からは、「わかりやすかった」という反響が大きかったですね。複雑な疾患を理解したという意味の「わかりやすかった」ではなく、「患者さんがそこにいること」「患者さんが治療を経験して思ったこと」がシンプルに伝わったのだと思います。

境田 今回のイベントは、研究職に限らず多くの従業員が見る場でしたので、当社の重点領域である血液疾患に対する知識の底上げにつなげることを意識しました。皆さんの反響を聞く限り、それは達成できたのかなと思っています。また、患者さんの生活で何が起きているのかを、私自身知ることができ、皆さんにも届けることができたことは、企画者としてよかったと思っています。当日の西居のコメントにもありましたが、患者さんとドナーさんがご自身のことを話すのは勇気がいることだと思います。ご登壇くださった皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。

–今回の経験を、これからの仕事にどう活かしていきたいですか?

西居 今回は造血幹細胞移植に絞りましたが、当社は数多くの疾患を対象に事業を行っています。それぞれの疾患にかかわる従業員が、それぞれの患者さんの声を聴くことが、とても大事だと思いました。「研究の先に患者さんがいる」と誰もが認識できるようにするにはどうしたら良いか。そこに我々の経験を活かしていけたらと考えています。

また励みになったのが、製薬会社が患者さんの声を聴く意義の大きさを、医療従事者の方々からご評価いただいたことです。当日ご登壇くださった医師からは、患者さんが〇〇病という疾患名で捉えられることが多い一方で、患者さん自身はその病気の中で何を考え、何に苦しんでいるのかを理解してほしいという思いがあると伺いました。こういう声をいただいて、我々はこの取り組みを継続していくべきだと再認識しました。

境田 継続することは、本当に重要だと思っています。ですが、今回のような大きな企画を何回もやるのは、患者さんにとっても私たちにとっても負荷が大きいことを実感しました。自分たちが捉えたいニーズや患者さんのリアルな声を聴き、それを活かしていくために、どういう方法が効果的なのか、どうしたら日常業務に落とし込んでいけるのか。今回得たノウハウを踏まえて、みんなが参画しやすい仕組みをつくることが、私たち企画担当者に課せられた次のタスクだと思っています。すべての研究者が、創薬における初期の探索段階から患者さんの声を聴き共に創薬できる環境を作れるよう、今回の経験を活かしていきたいです。