ペイシェントバイオ医薬品の開発スピードアップへ 高崎工場新棟 HB7竣工記念講演会レポート(後編)

目次

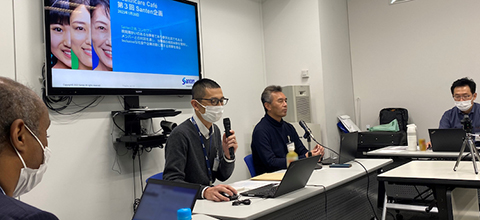

協和キリンは、高崎工場に新しく完成した新棟「HB7」の竣工式と工場見学会に続き、HB7竣工記念講演会を実施しました。後編となる本記事では、患者さんの立場からお話しくださった宿野部武志さんのご講演とその後の対話の様子をご紹介します。

バイオ医薬品の開発スピードアップへ 高崎工場新棟 HB7竣工記念講演会レポート(前編)

講演者プロフィール

宿野部武志さん

1968年生まれ。3歳で慢性腎炎に罹患、18歳より慢性腎不全により透析導入。腎臓がんにより左腎臓を摘出。2006年ソニー株式会社を退職後、2010年にペイシェントフッドを起業。2019年に一般社団法人ピーペックを設立し、代表理事。社会福祉士。

製薬企業と患者さんは「間違いなくつながっている」

「腎臓病のリアルと薬への想い」と題してご講演いただいた宿野部武志さんは、一般社団法人ピーペック代表理事として活動されています。

宿野部さんは、3歳の時に慢性腎炎と診断されました。18歳で血液透析を開始し、現在に至るまで透析を続けています。

大学卒業後は、ソニー株式会社に就職。人事部に配属され、傷病休職や介護休職をする社員と関わったり、自身が週3日の透析と仕事を両立したりするなかで、宿野部さんはある想いを持つようになりました。それは「患者だからこそ積極的に、病気を持つ人のサポートができないか」という想いです。宿野部さんは社会福祉士の資格を取得し、キャリアチェンジ。社会福祉協議会での仕事を経て、ピーペックを立ち上げました。

ピーペックが掲げるビジョンは「どうしようもある世の中へ」。ビジョンが意味するところを、宿野部さんはこう話します。

「病気になったとき大きな不安を抱えて、様々なことを『あきらめなければいけない』と思う方が多いと感じています。ですが、すべてをあきらめる必要はありません。薬や治療法、法律や各種のサポートによって、『どうにかしようがある状態』になれるのです。そんな『どうしようもある世の中』を作りたいと思って掲げました」

宿野部さんは活動を通じて、病気を持つ人の声を医療に届け、その声を活かした薬やサポートが生まれる循環を作っていきたいと考えています。ピーペックは、患者会や病気を持つ人とライフサイエンス企業や医療者をつなぐ、ハブとしての役割を担っているのです。

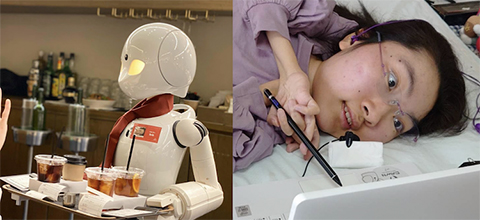

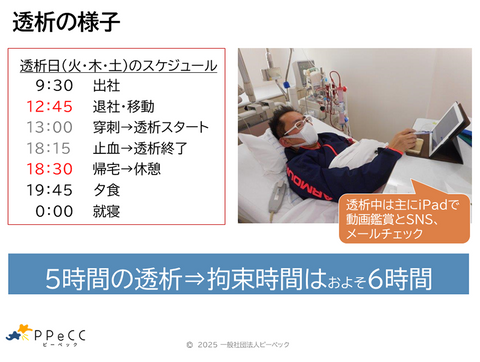

続いて、透析を受ける生活の実際の様子をお話しくださいました。宿野部さんは、5時間の透析を週に3日受けています。透析中は、個室を使っていることもあって、オンラインミーティングなどの仕事をしたり、動画を見たりして過ごしています。また食事や水分制限や体重管理、仕事との両立についてもご紹介くださいました。

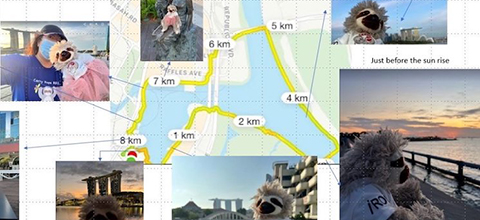

「透析を深刻に捉え、『透析になったら人生終わり』とさえ思う人もいます。ですが、私は透析を受けながら企業で人事の仕事をしていましたし、海外出張もできます。今年もクアラルンプールで患者会の会議がありますので、現地で透析を受ける手配をしています。透析になったら旅行もできないと思っている方は多いですが、そんなイメージを変えていきたいと思っています」

宿野部さんは、「診断を受けた3歳の時から、薬を飲まなかった日は今日までなかった」と振り返ります。

「長い時間を透析に使うので、透析以外の時間をいかに有効に過ごすかは、私にとって重要なテーマです。透析以外の時間に薬の副作用が生じると、自分らしく過ごせない時間が増えてしまうので、副作用を抑える薬に助けられています」

宿野部さんには「人生を変えてくれた薬」があると言います。かつて重い症状があった宿野部さんは、当時生まれた新薬に救われました。「この薬がなければ、私は今のような生活はできていないと思います」と薬への想いを話しました。

宿野部さんによると、患者さんの中には「自分が飲んでいる薬について製薬企業にお礼を言いたい」という方がいらっしゃるそうです。そこで宿野部さんは、製薬企業と患者さんが出会える対話の場を設けています。そんな経験を踏まえて、最後に力強い言葉をいただきました。

「患者と製薬企業の社員が出会う機会は少ないと思います。ですが、間違いなく、私たちと皆さんはつながっています」

患者さんとのつながりを大切に、薬の安定供給に一層尽力

続いて、次の3名が登壇し、宿野部さんと対話しました。

- 藏夛敏之(Chief Supply Chain Officer (CSCO))

- 松永直樹(生産本部 高崎工場長)

- 竹内雄一(品質本部 高崎品質ユニット長)

藏夛は、同日午前中に行ったHB7の見学会に触れ、「宿野部さんに『頼もしく感じた』と言っていただき、うれしかった。私自身も見学に同行して、高崎工場のメンバーを頼もしく感じ、しっかり立ち上げなくてはという思いを新たにした」と述べました。

宿野部さんは、昨今報じられている薬の供給問題に関し「今、多くの患者は安心して薬を飲めているものの、供給問題のニュースで不安になっている方がいる」と明かします。見学を通じて「安定供給はたくさんの方のご尽力で実現している。そのことを患者自身が知る機会を増やしたい」とお話しくださいました。

これを受け、ものづくりの4Mフレームワークに触れたのは、高崎工場長の松永です。4Mとは、人(Man)、原料(Material)、製造方法(Method)、設備(Machine)。これら4つの要素を細かく分析することで、安定的なものづくりを実現します。見学会では、特に人材育成についてご覧いただいたことを踏まえ、松永は次のように語ります。

「宿野部さんのお話を聞いて、人材育成において技術が重要なのはもちろんですが、『安定供給が自分たちの使命だ』というマインド(Mind)も大事だと感じました。両方を高める教育をしていきたいと思います」

品質保証を担う竹内は、「どうしようもある」という表現が印象に残ったと言います。

「薬が安定的に供給されることで、『何とかなっている』と思える方がいらっしゃる。医薬品の製造工場で働く私たちは、高品質の製品を供給していかなければいけないと改めて思いました」

また竹内は、医薬品GMPにおけるデータインテグリティ(データが全て揃い、欠損や不整合等がないこと)の重要性が高まっていることに触れ、高崎工場でAI活用を取り入れて、信頼性の高い医薬品の製造に取り組んでいることを紹介。加えて、患者さんに笑顔をもたらすためには、製造にあたる従業員が働きやすい環境も大事であり、「クオリティカルチャー醸成プロジェクト」を通じて話しやすい関係性づくりを進めていると話しました。

宿野部さんは、「工場の一人ひとりの皆さんの尽力で安定供給がなされている。本当にありがたい」とお伝えくださいました。

最後に藏夛は「少しずつでも、患者さんに現場を見ていただく機会を増やしていけたらと思う。お互いがどう考えているのかを理解していけるよう、患者さんとのつながりを継続していきたい」と今後に向けた思いを語りました。

HB7竣工記念講演会は、日本における医薬品産業の現状から始まり、患者さんと製薬企業のつながりまで、協和キリンの仕事の意義を多様な角度から見つめる場となりました。「病気と向き合う人々に笑顔をもたらすLife-changingな価値の継続的な創出」に向け、多様なステークホルダーの皆さまと共に協和キリンはこれからも力を尽くしていきます。