ペイシェント患者さんの声を聞くことはなぜ大切か:製薬会社の新入社員として学ぶ

目次

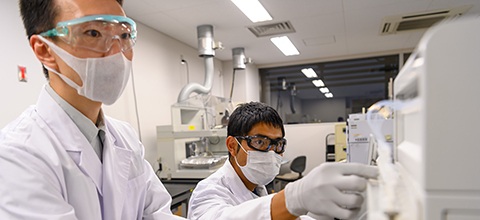

2025年4月、新卒入社の社員に向けた研修にNPO法人がんノート代表理事の岸田徹さんをお招きしました。協和キリンでは、患者さんのお話を伺う社内セミナーを定期的に行っており、新入社員に向けても同様の機会を設けたものです。

研修のねらいは、「協和キリンのビジョンを自分ごと化」すること。企画したコーポ―レートコミュニケーション部ペイシェントアドボカシーグループの中山知子は、「患者さんを中心においた医療ニーズへの対応をどう体現するか、この機会を通して考えてほしい」と話します。岸田さんとの対話を通じ、新入社員はどのような学びを得たのでしょうか。

出演者プロフィール

岸田徹(きしだとおる)さん

1987年大阪府出身。立命館大学卒。25歳で「胚細胞腫瘍(胎児性がん)」という希少がんを患い、3か月の抗がん剤治療、2度の手術を受ける。約2年後に再発し手術を受け、現在は経過観察中。国立がん研究センター企画戦略局広報企画係、東京科学大学特別講師、東京都等のがん教育外部講師、厚生労働省「がんとの共生のあり方に関する検討会」構成員や「がんの緩和ケアに係る部会」構成員なども務める。

25歳で希少がんに。病気だけでなく生活の不安も大きかった

岸田さんによる講演は、「日本で1年間にがんになる人の人数は?」「がん患者さんの中で働く世代(20~60代)の割合は?」「がん診断後の退職者(依願・解雇等)の割合は?」といったクイズで始まりました。

さらに「AYA世代を知っていますか?」という問いかけも。AYA(アヤ)とは、Adolescent and Young Adult(思春期と若年成人)の略で、15~39歳の患者さんを指します。25歳でがんを患った岸田さんは、まさにこの世代。そして新入社員とも同世代です。

岸田さんは、社会人2年目のときに希少がんが発覚しました。入院生活や手術、薬の副作用への不安もさることながら、退院後のお金や仕事復帰への不安も大きかったと言います。「高額な検査の前は1日1食にしたこともある」と明かし、病気が与える影響の大きさがうかがえます。

岸田さんのお話は、当時の症状や感情を包み隠さず話しながらも、笑いが絶えませんでした。岸田さんが笑うことを大切にする背景には、「幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せ」という、過去に出会った患者さんの言葉の影響もありました。厳しい状況でも笑顔でふるまっていたその患者さんの姿勢を紹介し、岸田さんは「社会人になって苦しいときもあると思う。でもそんな時こそ少しでも笑って乗り越えてほしい」と、新入社員にエールを送りました。

新入社員と岸田さんの対話の時間は、多様な質問が上がる

岸田さんが闘病生活についての話を終えたところで、グループワークへ。ワークでは講演の感想を共有し、岸田さんとの対話の時間を持ちました。新入社員からは、質問が次々と上がりました。

―製薬企業には、どのような情報を発信してほしかったですか?

岸田(以下、敬称略) 「僕個人の意見ですが、患者さんは、同じ病気の人がどんな病状を経験しているのか、どうなっていくのかが気になったりします。協和キリンさんは全国にネットワークがあるので、さまざまな情報を持っているのではないでしょうか。患者さんに直接伝えるのは難しくても、間接的に医療従事者を通じて患者さんまで伝えてもらえるとありがたいです」

―薬の情報を理解するのは難しくありませんでしたか?抗がん剤を理解するツールはありましたか?

岸田 「投薬のスケジュールを記載した用紙で、薬剤師さんが詳しく説明してくれました。その紙は手元に置いて、見返すのに便利でした。デジタルのツールも有効ですが、患者さんによっては使えない人もいるので、病院では紙での説明が多く使われているのかなと思います」

―親しい人ががんと告知されたら、どう接するのが良いですか?

岸田 「がん経験者にインタビューすると、ほとんどの方が『周りの人には今まで通り接してほしい』と回答されます。また、僕は『何かあったら言ってね。全力で力になるから』という言葉がありがたかったです。頼れる先があることは、闘病中の安心につながると思っています」

―闘病中に医療の優しさを感じたことはありますか?

岸田 「もちろんあります。医療者の方には治療中とても良くしてもらいました。そこであらためて医療は、人と人との関わりなのだと思いました。そして、大切なのは、まず患者さんに、どう感じているか、思っているかをちゃんと聞くことだと思います。なぜなら、それを聞かずに自分が良かれと思ってやることが、逆方向にいくこともあるからです。たとえば、若い患者さんには若い医療者の担当が良いだろうと配置されることがあります。ただ、同世代だと患者さんが自分自身と担当を比べて辛く感じてしまうこともあったりします。したがって、その患者さんがどうしたいかを中心に据えることが大切だと思っています」

病気と向き合う人々を笑顔にするために、私たちができることは?

次に、岸田さんの話を伺い「理解する」だけでなく、より「自分ごと」としてとらえるため、「病気と向き合う人々を笑顔にするために、私たちができることはなにか考えてみましょう」をテーマに、ワークを行いました。ワークシートにある6つのボックス「社会」「会社」「仕事」「家族」「友人」「個人」に記入し、発表しました。

- 社会(社会の一員としてできること)

「病気による離職や退学がない社会にしたいです。『機会が奪われること』も、病気の副作用。病気とともに生きることを支援できるように、患者さんに向き合っていきたいと思います」 - 会社(協和キリンとしてできること)

「協和キリンがKABEGOE Principlesに掲げる“Make a difference”が大事だと思います。現状通りでは変わらないので、常に挑戦する姿勢を持ちたいです」 - 仕事(業務を通じてできること)

「MRは、薬を届ける(製薬会社としての)最終走者。薬に携わってきた方々の思いを医療者に伝えていきたいと思います」

「希少疾患の治療に貢献したいと思っています。治療が難しいがんやまだ明らかになっていない創薬ターゲットを、自分の業務の中で見つけていきたいです」 - 家族(家族としてできること)

「苦しいとき一人でいるのが怖かったという話が印象的でした。病気について知り、その人と一緒に病気を乗り越える気持ちでそばにいたいと思います」 - 友人(友人としてできること)

「応援メッセージに励まされたという話がありました。目に見える形で伝えることも大きな勇気になると思うので、手紙などいろいろな形で支えたいと思いました」 - 個人(自分自身にできること)

「過剰に配慮してしまい、患者さんの要望を聞くことをためらうことがありそうです。でも、病気と関わるのは、患者さんだけでも医療従事者だけでもなく、社会全体が聞く意識を持つことが大事。そういう志を大切にしたいと思いました」

岸田さんのリアルな経験は、年代が近い新入社員に大きな印象を残し、自分たちにできることを真剣に考え、熱心に意見を交換しました。

「当事者の声に耳を傾けて」。岸田さんのメッセージを確かに受け取る

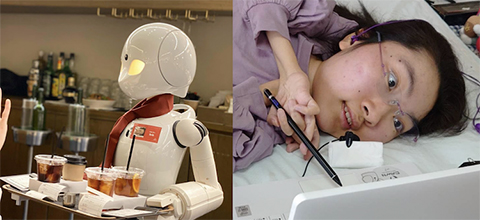

闘病を経験した岸田さん自身、退院後、「自分にできることはなんだろう」と考えるようになったと話します。「患者さんが知りたいリアルな生活情報が不足している」と感じていた岸田さんは、がんと診断された患者さんの闘病経験をインタビューし、YouTubeやWebサイトを通して発信する「がんノート」という活動を始めました。ただ、次第に「自己満足なのでは」と壁を感じるようになったそうです。

そこで岸田さんは、企業とNPOが共催する社会起業塾に参加しました。ここで徹底的に学んだのが、「課題を当事者に聞く重要性」でした。

岸田さんはまず、がん患者さん達にアンケートを取りました。すると明白だったのが、当時「若い世代はインターネットから情報を取ることが多いが、情報満足度が低い」という点。また、「治療以外の生活に関する情報を求めている」という点でした。

がんノートには確かなニーズがある――。そう確信できた岸田さんは、当事者の意見を踏まえて、がんノートを続けていくことにしました。主にがん患者さんやそのご家族に向け、家族のこと、仕事のこと、恋愛や結婚のことなど、患者側の多彩な情報を発信しています。これまでにインタビューした方は累計400名を超え、がんノートのYouTubeは今や貴重な情報源となっています。

この経験から、岸田さんは次のように話します。

「皆さんに伝えたいことのすべては『当事者の声に耳を傾けて』です。皆さんが接するのは医療者が多いかもしれませんが、その先にいる当事者の声にもぜひ耳を傾けてください」

さらに「新入社員研修として、こうやって当事者の声を聞いてくださる協和キリンさんは、製薬業界でも貴重な存在。患者さんの声を聞こうとする会社に勤めていることに、誇りを持ってほしい」と、新入社員に向けた励ましの言葉をいただきました。

患者さんの声を聞くことを忘れない。初心を胸にそれぞれの現場へ

最後のワークは「『患者さんの笑顔のためにできること』を自分の言葉で表現し、岸田さんへ向けての『約束(宣言)』を書いてください」。一人ひとりが決意を記しました。

- 「MRとして、患者さんの声に触れ、患者さんの目線を大切に行動していきたいと思います」

- 「新しい技術が早く実装される社会にしたいです。そのためには、正しい情報を専門外の人に伝えることが大事。安心して使ってもらえる医薬品を研究したいです」

- 「品質管理の試験は、ただの作業ではなく、患者さんのためにある。このことを忘れないと宣言します」

新入社員の決意を受け、岸田さんは「今日全体を通して伝えたかったのは、情報の大切さです。皆さんもこれから積極的に情報を得て、そして伝えていってほしい。また、現場に出た際には患者さんの声を聞くことを忘れないでほしい。仕事の壁に直面することがあったら、今日のことを思い出してください」とコメント。

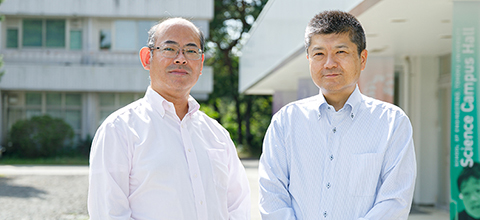

最後に、ペイシェントアドボカシーグループの中山は次のように話しました。

「製薬企業は“わかったつもり”になることがあると思っています。患者さんは誰一人として同じではありません。一人の話を聞いて自己満足に陥ることなく、聞き続ける姿勢が大事です。そのことを皆さんに最後に伝えたいと思います」

新入社員は、この研修の翌週から各部署に配属されました。研修での学びを胸に、それぞれの業務に取り組んでいます。

岸田さんに感想を聞くと、「しっかり僕の方を見て聴いてくれました。その眼差しが印象的でしたね。そしてワークなどでは多くの方が手を挙げ、偏りなく幅広い方が発表してくれたので、全体の雰囲気の良さを感じました。とても良い同期の仲間ですね!」とお話しくださいました。

研修事務局 -研修を振り返って-

新入社員研修では、会社の理念・ビジョン・価値観・KABEGOE Principlesを体得することが狙いの一つとなっています。岸田さんの実体験をもとにしたお話は、今後担う業務がどのように患者さんとつながるのかを具体的に考える貴重な機会となりました。

私たち研修事務局も、新入社員の皆さんが岸田さんから積極的に学び取り、自分自身の仕事に対する意義や誇りを感じている姿に、多くの刺激を受けました。

この研修で得た気づきを持ち続けるために、1年後に改めて患者さんに対する想いや、仕事に対する向き合い方、自身の成長を振り返る機会を設け、その内容を岸田さんへメッセージとしてお届けできればと考えています。

新入社員の皆さんをはじめ、私たち従業員が一丸となって、これからも「患者さんを中心にして考える」というPrincipleを大切にしながら、患者さんの笑顔のために邁進していきます。