成長バイオ医薬品の開発スピードアップへ 高崎工場新棟 HB7竣工記念講演会レポート(前編)

目次

協和キリンでは高崎工場の新棟「HB7」の完成を記念し、2025年2月26日に竣工式を行いました。

高崎工場は、1980年代からバイオ医薬品の生産に力を入れてきた工場です。HB7は、バイオ医薬品の有効成分となる「原薬」の生産を担います。高崎工場は、協和キリンが米国・ノースカロライナ州サンフォードに建設中の新バイオ医薬品工場(以下、サンフォード工場)と連携し、新しい薬を患者さんの元により早く届けるべく、取り組みを加速させていく計画です。

また、HB7には技術者育成のための実機を備えたトレーニング施設を備えました。バイオ医薬品は生産過程が複雑で、技術者の不足が日本全体で課題となっています。高崎工場はGMP(製造管理および品質管理の基準)教育に力を入れ、体系立てて人を育てる仕組みを構築することで、これからのバイオ医薬品生産の中核を担う人材を育成していきます(詳細はこちら)。

HB7竣工式、工場見学会の後には、HB7竣工記念講演会を行いました。その様子を前編・後編に分けてご紹介します。

日本のバイオ医薬品を世界へ 官民挙げて技術者育成を

はじめに、内閣府健康・医療戦略推進事務局長(当時)の中石斉孝さんに、日本と世界におけるバイオ医薬品製造と人材育成の現状についてご講演いただきました。

バイオ医薬品の売上高は、世界的に増加しています。日本国内においてもバイオ医薬品への期待は高まっており、これまでに国内で承認されたバイオ医薬品は226製品となりました。その半分を抗体医薬品が占めます。ただ、2024年に承認されたバイオ医薬品の企業内訳を見ると、目立つのは海外の製薬企業です。

「日本のバイオ医薬品市場は確かに広がっています。海外の製薬企業に勢いがありますが、日本の製薬企業が生み出したバイオ医薬品も少なからず貢献してきました」

生産量に目を向けると、国内生産も伸びている一方で、海外生産の伸びがより大きくなっています。中石さんは「産業政策を担う立場からは、国内生産を増やしていきたい思いがある」とお話しになります。日本での生産を強化し、さらには海外に輸出していきたい考えです。

そこで政府は、創薬力強化に向けた対応として2024年12月、「創薬力強化・後発医薬品等の安定供給確保に向けた総合経済対策における対応」政策パッケージを公表しました。約1,000億円の事業規模で、生産・サプライチェーンの支援を含めた創薬強化に取り組みます。

さらに2025年2月には、「第3期健康・医療戦略」が閣議決定されました。本戦略では、日本の市場に海外の製薬会社等を呼び込み、企業や組織が相互に影響を与え合う、エコシステムの創出を目指します。官民協議会を設け、国内外の製薬メーカー、キャピタリスト※1、スタートアップ※2、行政等の担当者が、日本における創薬環境の向上を目指して議論する予定です。

しかし、日本の創薬力を高めていくために欠かせないファクターがあります。それは「人」です。人材不足は医薬品産業に限らず、日本の多くの企業が抱える課題です。企業は人材の育成に力を入れていく必要があります。

政府もバイオ医薬品技術者の育成に乗り出しています。バイオ技術者に必要とされる能力を明確に整理し、その能力を伸ばすべく、製薬会社の既存製造設備を活用してOJT(On-the-Job Training:現場研修)を実施する事業を展開しているのです。

「政府もバイオ技術者の育成を支援していますが、民間企業による自主的な動きも大切です。製薬会社にはぜひ日本の基幹産業となることを目指して頑張っていただけたらと思っています。そのため、協和キリンの人材育成の取り組みには、大変感銘を受けました」

最後に中石さんは次のようにエールを送ってくださいました。

「企業は自社が必要とする人材をデザインし、育成していくことが大切です。これを繰り返していけば、数年後には日本全体の人材基盤が整い、製造基盤の強化へとつながっていきます。人材育成は、同業他社との“競争領域”ではなく“協調領域”です。ぜひ民間企業の連携で取り組んでいただけたらと思います」

- ※1キャピタリスト:将来性のある企業を見極め投資を行い、その企業の成長を支援する専門家

- ※2スタートアップ:新しいアイデアや技術などによる革新的なビジネスモデルを基に急成長をする企業

「Life-changingな価値」を1日も早く患者さんに届けるために 高崎工場・サンフォード工場の技術者の力を結集する

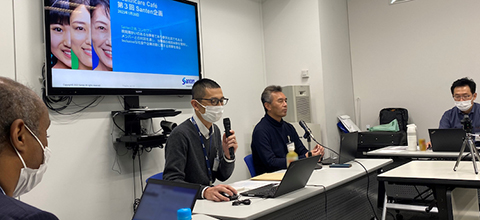

続いてパネルディスカッションでは、次の3名が登壇し、対話しました。

- Chaz Calitri(以下チャズ)(サンフォード工場 サイト責任者)

- 藏夛敏之(Chief Supply Chain Officer (CSCO))

- 浜村淳(生産本部 高崎工場 原薬部長)

初めに藏夛が、高崎工場と米国で建設中のサンフォード工場の位置づけを紹介しました。両工場は類似性の高い設備を有しているため、開発から上市までの技術移管が容易です。高崎工場の新棟HB7は初期開発段階にあるパイプラインの治験薬を供給し、早期の臨床試験実現を目指します。後期開発はサンフォード工場で開発、製造し、上市を見据えて進めていきます。

両工場は、5つの目標を宣言しています。

- 開発の加速化による将来の利益への貢献

- グローバルな技術と人材の還流による他社優位な生産技術の獲得・向上

- 安定供給(日本一極集中の生産体制からの脱却)

- 日本における生産人財確保難易度の回避

- 新しいモダリティ(創薬基盤技術)の開発力強化への応用

藏夛は「技術と人材の循環を通じて、医薬品開発のスピードアップ、ひいては患者さんへの『Life-changingな価値』の継続的な提供を実現したい」と話しました。

藏夛の話を受けてチャズは次のように続けます。

「サンフォード工場とHB7は同様の施設を設けましたので、技術移転が容易です。連携によってお互いが発展すると、患者さんの役に立つことにつながると考えています」

サンフォード工場の新設について、浜村は「高崎工場としては“選ばれる工場”になっていかないといけない」と、両工場の切磋琢磨を通じて技術が向上していくことへの期待を語りました。

続いて藏夛から「人材育成についてお二人はどう考えていますか?」と投げかけられると、浜村はこう答えました。

「開発のスピード化のカギは、技術移転です。高崎工場とサンフォード工場の間で、生産に関するあらゆるシステムや思想がそろっていなければ、開発の真のスピード化は難しいと思います。そのためには生産や開発部門だけでなく、すべての方の交流が必要ではないでしょうか。お互いの工場を実際に見に行く機会が大事だと思います」

チャズは「工場間での異動や短期派遣プログラムを実施していく予定」だと話し、サンフォード工場では工場設備を活用した学生向けの教育プログラムを検討することも明かしました。

今後の人材交流の活性化を見据え、藏夛は両工場の従業員に向け「様々な方がお互いの工場を訪れますので、ぜひ明るく受け入れていただきたい」と語りかけ、「調達から出荷までの知見をどう共有するか、お二人の意見を聞いてみたい」と続けます。

浜村は「どちらの工場にも多様な経験を重ねた人材が結集しているので、交流を通じて、工場間のギャップを見つけて埋めていきたい」と、課題解決に取り組む意欲を示し、チャズは「ICTへの投資が重要。共通のシステムを設けると、グローバルに効率的に運営していける」と提案しました。

藏夛は「高崎工場、サンフォード工場のみんなで考え、改善し続けなくてはいけない。一人ひとりがオーナーシップを持ち、取り組んでいきましょう」と呼びかけ、存分に議論したパネルディスカッションを締めました。

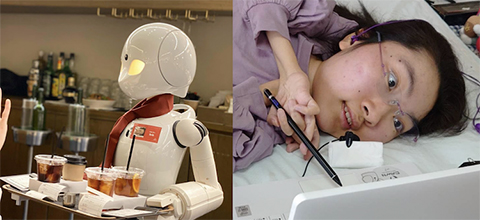

後半では、「病気があっても大丈夫」と言える社会の実現を目指す、一般社団法人ピーペック代表理事 宿野部武志さんの講演とその後の対話の様子をご報告します。